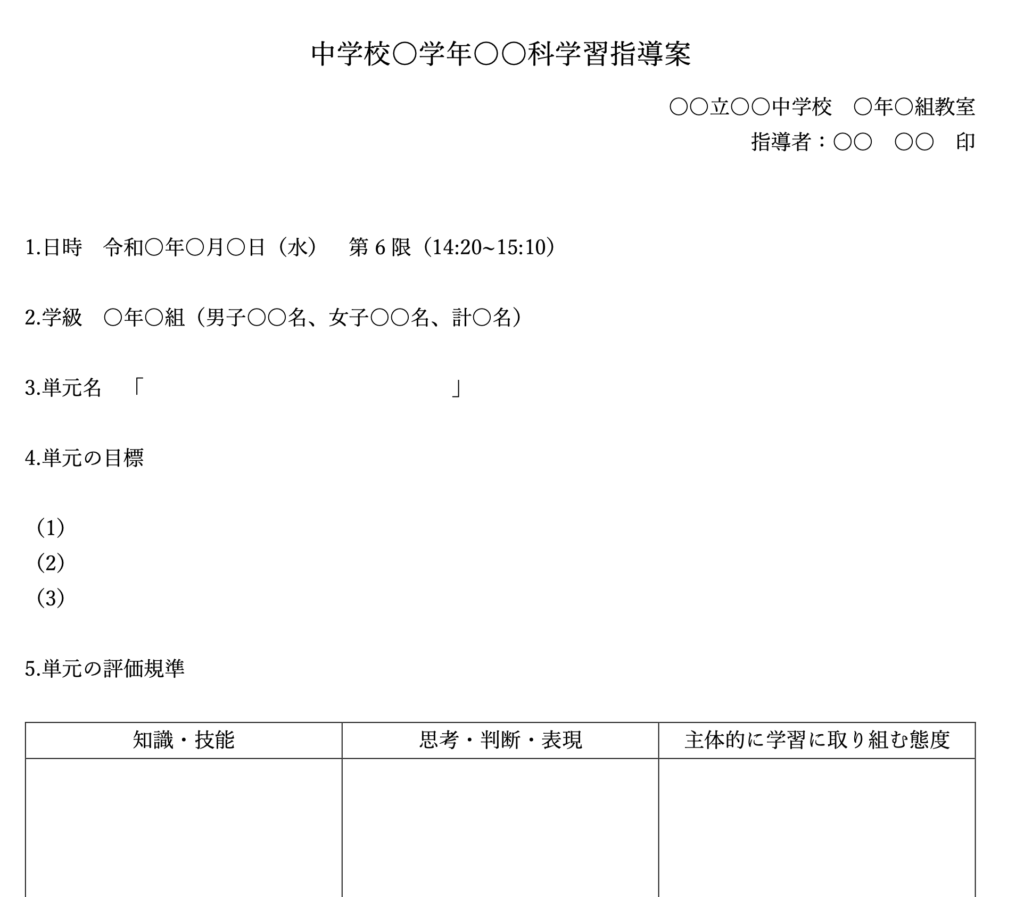

この記事では、指導案の書き方の基本とポイントを紹介します。

指導案のフォーマットは下からご利用ください。

学習指導案に必要な項目には以下のようなものがあります。

- 日時

- 学級

- 単元名

- 単元の目標

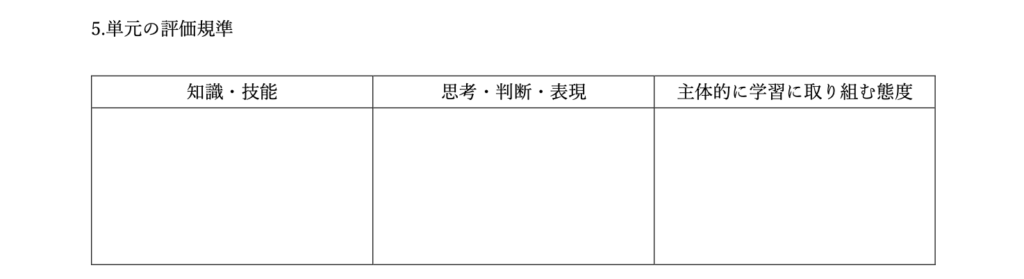

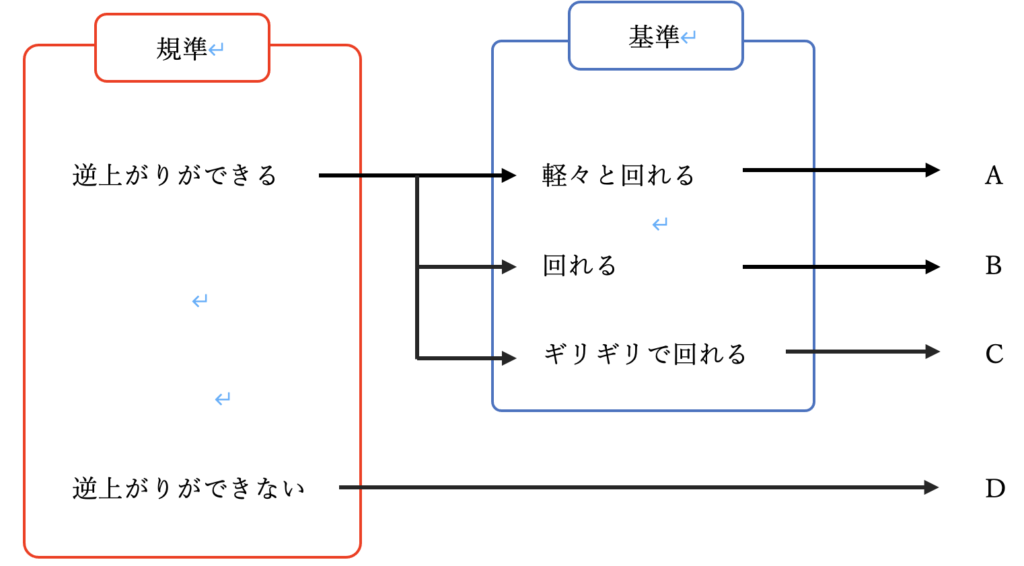

- 単元の評価規準

- 単元設定の理由

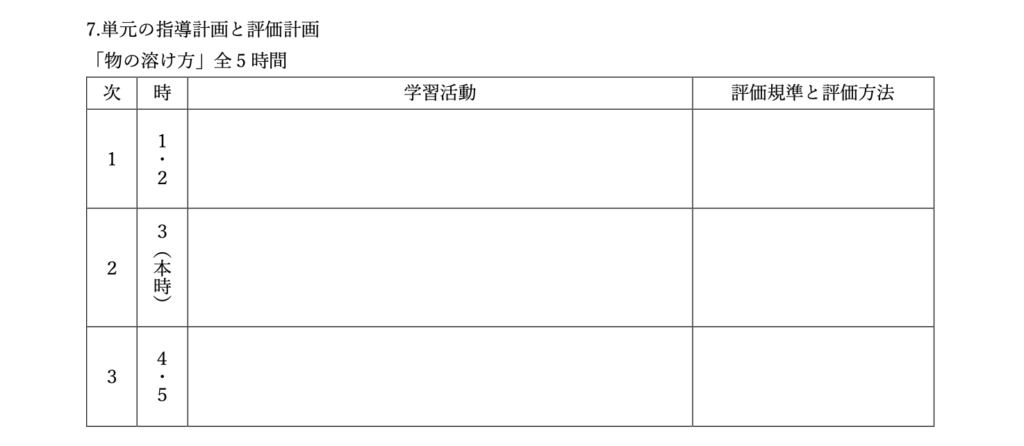

- 単元の指導計画と評価計画

- 本時の指導計画

- ご講評欄

となります。(地域によりかなり差があります。)

それぞれ解説をしていきます。

サイズはA5が一般的です。

日時

まずは日時です。研究授業が行われる日時を書きましょう。

- 日時

- 場所

- 学校名

などは地域により書き方の形式が様々です。

細かいことを気にする必要はありませんが、気になる方は同じ地域で行われた昨年の指導案を参考にしましょう。

研究授業の指導案で最も大切な部分は、「日時」「場所」です。

初任者の方は、ここを間違えなければ研究授業は成功です。

しかし、ここを間違えば研究授業は失敗です。必ず何度も見直しをしましょう。

特に、教室名前(理科室・家庭科室など)はしっかりと書くようにしてください。

学級

続いて授業を行う学級の人数構成を記載しましょう。

特に注意すべき点はありません。

単元名

その授業が含まれる単元名を記載します。

単元の目標

単元の目標を記入します。

基本的には

- 知識・技能に関する目標

- 思考力・判断力・表現力に関する目標

- 主体的に取り組む態度に関する目標

の3つについて記載します。

また「子どもの学習目標(〇〇できる)(〇〇しようとする)」で書く場合と、「教師の指導目標(〇〇できるようにすりる)(〇〇しようとする態度を育てる)」で書くが場合があります。

学校や地域の書き方に合わせるとよいでしょう。

単元の評価規準

4.単元の目標とを参考に、評価を記入しましょう。具体例は学習指導案ドットコムを参考にしてみてください。

(以下参考例)

注意

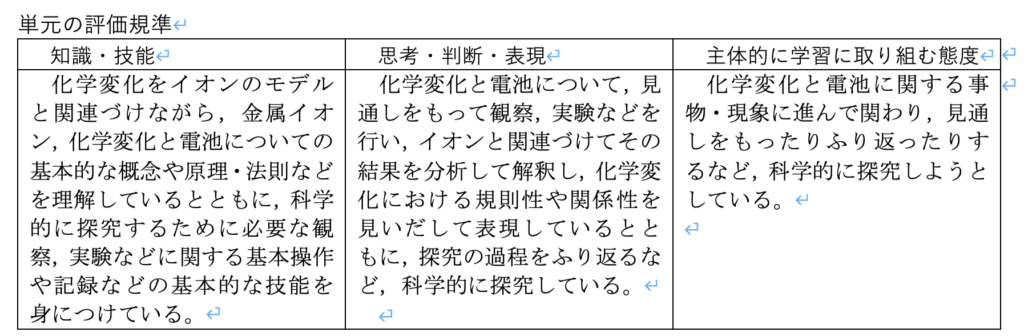

評価規準の「き」は一般に「規」を利用します。

「規準(のりじゅん)」「基準(もとじゅん)」の違い

「規準」は明確な決まりのラインです。

できるかできないか。また、学校が規準としてる学生服は、その基準から外れてはいけません。

「似たセーラー服だから、隣の中学校のものでいいよね?」とななりません。

しかし、就職活動の基準となる服装は、曖昧です。これに規準はありませんが、ある程度の基準はあるでしょう。

これを評価規準に落とし込むと、以下のようになります。

とりあえず「規準」と書く。と覚えておきましょう。

単元設定の理由

続いて単元設定の理由を記載します。

記載の仕方は様々ですが、ここでは

- 生徒観(児童観)

- 教材観(題材観)

- 指導観

の順で書く方法を紹介します。

- これが児童生徒の実態!

- だからこの教材を

- このように指導します

という流れが基本です。

児童生徒観

◎単元に対する児童生徒の認識や学習経験などを記述します。

○学級(学習集団)及び一人ひとりの児童生徒の発達の様子 等

○単元に対する興味・関心、これまでに学習してきた内容及び変容 等

教材観

◎単元の意義(選定理由)や単元におけるねらいを明確にします。

◎単元に対する考え方や単元で主に扱う教材の価値を記載します。

○教材を学習することにより期待される効果、指導仮説(教師の思い)を記述します。

「○○を学習することにより、××(期待する児童生徒の姿)になる。」

児童生徒観・教材観は事前にアンケートをとることもおすすめです。

指導観

◎児童生徒観、教材観との関連から、有効な指導の在り方を考え、指導の重点、指導上の留意点や工夫などを明確にしましょう。

○単元全体の流れや特色ある活動、指導の重点を記述します。

○指導上の留意点や教師の対応の工夫、指導形態、学習環境についても記述するとよいです。

児童生徒観・教材観・指導観は

内容や研究授業で重要視するものにより、入れ替わることも十分にあり得ます。

参考:大分県ホームページ

単元の指導計画と評価計画

単元の指導計画と評価計画を記載します。

単元全体の学習活動・評価の流れをわかりやすく記載しましょう。また、本時との関わりも明確にしましょう。

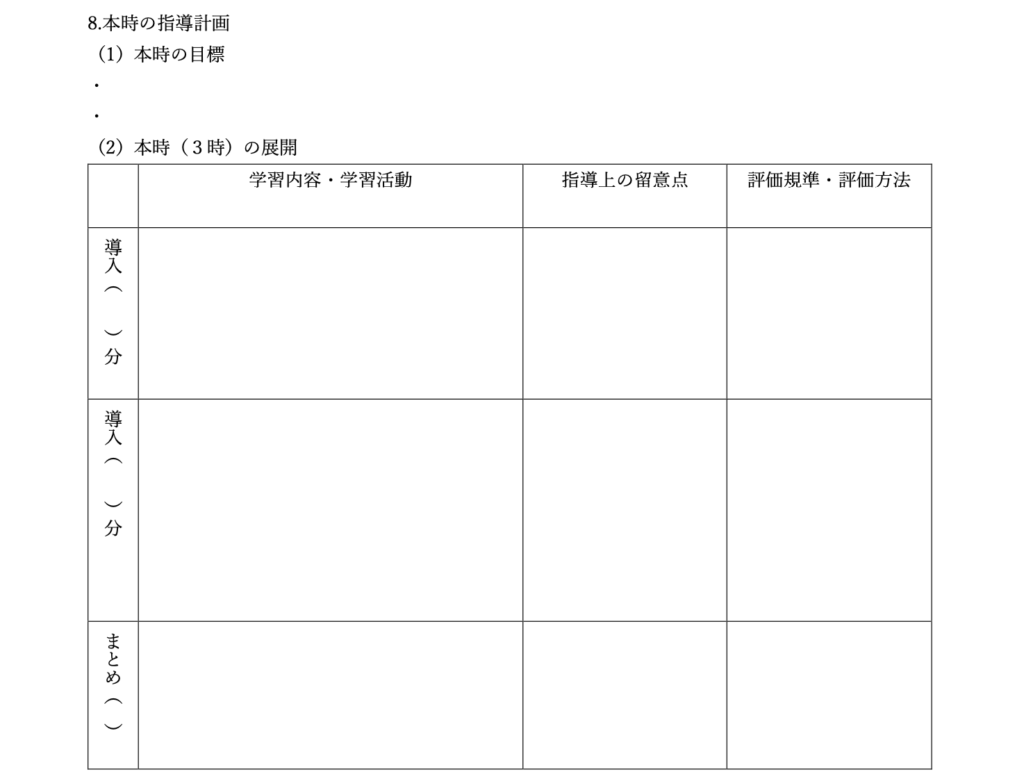

本時の指導計画

本時の指導計画です。指導案のメイン部分になります。

本時の目標

本時の目標が研究授業で達成すべきものになります。

目標と導入・展開・主発問・まとめにズレがないかはしっかりとチェックしておきましょう。

本時の展開

授業の流れのポイントがつかめるように記載します。

主発問やメインの話し合いなどは、特にわかりやすく記載しましょう。

詳細は「学習指導案ドットコム」で自分にあった授業の指導案を検索してみてください。

板書計画

必須のものではありません。

あると授業の流れがよりわかりやすくなるメリットがありますが、授業者自身が縛られてしまうおそれもあります。

板書は授業で見ることができるので、無しにするのもアリです。

ご講評欄

こちらも必須ではありませんが、あると助かる先生方も多いのではないでしょうか。

まとめ

これで「学習指導案」書き方のポイントの解説を終わります。

学習指導案ドットコムでは、先生方が研究授業でおこなった指導案を共有しています。

「教育資産の積み上げ」「教員の多忙化」を目的に開発いたしました。

先生方のお役に立てば幸いです。